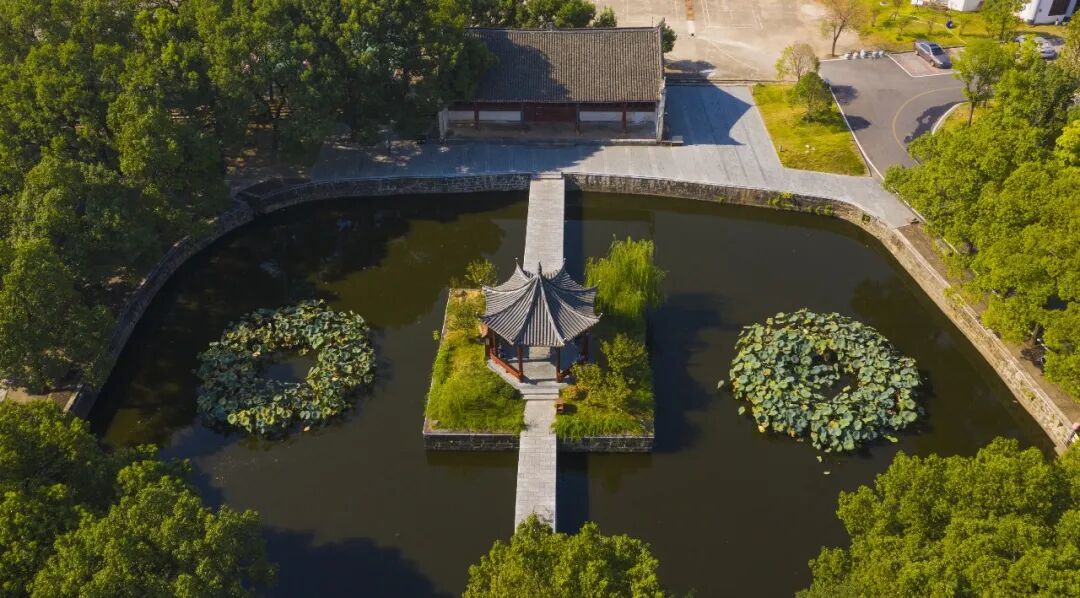

本网讯(通讯员 冯超)推门进去时,便觉得时光在这里是凝住了的。门轴“吱呀”一声,长长地拖着,像是从很远很旧的岁月那头传来。午后四点钟的光景,太阳已经斜了,懒懒地,照在那一片荷塘上。塘是不规则的,有些野趣,像一汪被谁不经意遗落在这红砖院墙里的、墨绿的砚池。荷叶是层层叠叠的,绿得有些沉郁了,将水面遮得严实,只从缝隙里漏出几点幽暗的光,仿佛藏着许多欲说还休的秘密。荷花是不多了三两点残红,伶仃地立着,花瓣的边缘已见了焦倦的褐色,微微向内蜷着,像旧信笺上被火漆灼过的一角。风是有的,拂过来时,满塘的叶子便起了簌簌的响,那声音也是旧的,是翻动一册受潮的线装书页的声响。

田泽祥 摄

我沿着塘边的石埂走。石面被岁月磨得光滑,也磨出了深浅的裂纹,缝里钻出茸茸的青苔,踏上去,软软的,没有声音。这里太静了,静得能听见自己心跳的、沉闷的回响。这寂静却忽然叫我有些无措,仿佛一个贸然闯入别人往事里的不速之客。

田泽祥 摄

关于这“恩院”的旧事,便在这寂静里,一丝丝浮上心头。都说此地是古时一处书院,牵连着百年前一位宦海失意的读书人。他为何而来,又为何在此处植下这一池风荷,正史稗钞里都语焉不详。只模糊地传说,那是个性情孤耿的官儿,得罪了权要,一纸贬书,便抛到了这当时尚属“南荒”的永州。他在这里,想必是寂寞的。院墙外的世界,是“居蛮夷之地,与魑魅为群”的险恶与荒凉;院墙之内,唯有这一方亲手开凿的方塘,几茎从故乡梦里移来的荷藕,成了他全部精神所托。

伍卫华 摄

我想象他,或许就在我此刻伫立的这块石埂上,负着手,看荷。夏日亭亭,他看见的是“出淤泥而不染”的自况;秋风萧瑟,他听见的,是“留得枯荷听雨声”的孤愤。那一池荷,不再只是植物,成了他投放在这异乡水镜中的、另一个自己孤高的倒影。他的叹息,他的不平,他的坚守,年复一年,都沉入了这塘底的淤泥里,化作了来年新荷萌发的养料。这荷,于是便有了魂魄,带着一种被贬谪、被流放过的清冷与傲气。

王家能 摄

这故事,少年时的我们,是不甚了了的。那时的我们,挟着书本,嬉笑着从塘边跑过,眼里只有那浮于表面的绿与红。只觉得这荷塘是校园里一处好看的摆设,是课间凭栏远眺时一片养眼的颜色,至多,是某个夏日午后,心底那点朦胧情愫,一个羞于启齿的、天然的比喻。我们匆匆来去,像风掠过水面,带起一丝涟漪,却从未真正沉入那水面之下,去触碰那百年来一直沁凉着的、历史的根须。

如今,我站在这儿,站在青春与往昔的中间,忽然便懂了那隔膜。我们那鲜亮的、饱满的、为赋新词强说愁的青春,与这荷塘深处积淀的、沉郁的、真正饱含痛楚的往事,原是两种质地的东西。一个轻快如浮萍,一个厚重如宿根。我们不曾读懂它,它却以它的方式,静静地浸染了我们。

风大了些,荷塘的簌簌声连成了一片,像许多人在低语。我仿佛听见了那位古人宽袍大袖被风吹动的窸窣,听见了他蘸着浓墨在宣纸上书写时的沙沙,也听见了一代代如我般的少年,在此留下的、清浅如露水般的笑声与私语。所有的声音,都被这风搅动了,混在一起,分辨不清,最终都归于这满塘荷声之中。

这便是了。恩院风荷,它从来不是一个凝固的景致。 它是一层覆着一层的时光。最底下的一层,是失意文人的傲骨与寂寥,清冷如古玉;中间一层,浸透了书香与弦诵,是百年文脉沉静流淌的河床;而我们这些少年人喧闹的、转瞬即逝的影子,便浮在最上面,薄薄的一层,带着鲜活的热气,却也是最易被风吹散的一层。我们各自来了,又走了,带不走一片荷瓣,却都将自己生命里的一点颜色、一点声音,不知不觉地,留在了这里。

夕阳终于沉到了山脊后面,最后的余晖,给每一片荷叶的轮廓,都镶上了一道极细极亮的金边。那一刻,整片荷塘像被点燃了,焕发出一种庄严而静谧的光辉。不是耀眼的,是内敛的,温存的,仿佛在举行一场沉默的、属于时光本身的仪式。

我悄悄地退出来,将那一声悠长的“吱呀”关在了身后。巷子里的市声重新涌来,人间烟火气扑面而至。我走着,没有再回头。但我知道,心里某个角落,已然栽下了一枝荷。一枝从百年前的书院旧址里,分蘖而出的、安静的、墨绿色的荷。它将在往后的岁月里,时时亭亭,用那带着水汽与古意的风,拂拭我这颗难免落尘的、在现世里奔波的心。

来源:零陵区融媒体中心

作者:冯超

编辑:郑志祥